齐鲁晚报·齐鲁壹点 易雪 通讯员 董文宇 张雪艳

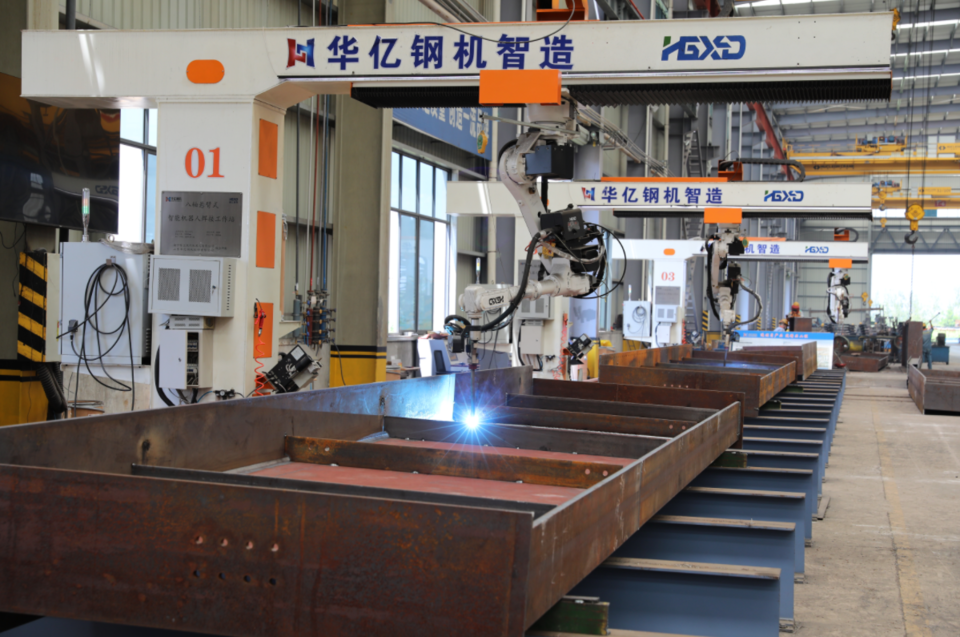

在曲阜市王庄镇的晨曦中,华亿钢机智能生产车间里,激光切割机正沿着数控轨迹精准游走,自动化机械臂溅起的蓝色电弧与晨光交织——这幅充满科技感的画面,勾勒出一家传统钢构企业向“智造标杆”蜕变的剪影。作为省级制造业单项冠军,华亿钢机以创新为核心驱动力,用专利、数据与市场版图,书写着钢结构产业的革新篇章。

走进华亿钢机的“国家5G工厂”,2毫米的定位精度标注着智能生产的极致追求。自动化机械臂焊接的焊缝平整致密,工业互联网云平台上跳动的数据实时监控着从原材料到成品的每一个环节。这种“毫米级”的精准,源于企业对技术创新的大力投入。

截至2025年,华亿钢机已手握20项发明专利、83项实用新型专利,研发投入强度连续三年稳定在4%以上。这组数据背后,是一套覆盖“研发-生产-品控”的全链条创新体系:钢桥抗风载技术、耐湿热钢构材料等核心成果突破行业瓶颈;通过5G工厂实现构件生产全流程数字化,生产效率提升26%;北京新机场高速公路收费站项目4100吨钢构件仅用20天便以毫米级精度通过验收;ISO9001等六大管理体系认证筑起质量防线,产品合格率始终保持99.98%的国际领先水平。

“技术不是实验室里的摆设,要能解决真问题。”总经理张权说道。“在印尼热带雨林的高温高湿环境中,我们的钢构材料抵御住了腐蚀考验。”

华亿钢机的创新基因,藏在两代掌舵人的“理念碰撞”里。2013年,张猛白手起家时,带着“钢构行业要稳扎稳打”的信念,靠老师傅的手艺和实打实的质量,把企业带入山东省钢结构领域第一梯队。但随着市场竞争加剧,“凭感觉焊接”的传统模式逐渐显露短板:生产数据不同步、研发响应慢,企业陷入“大而不强”的困境。

2018年,刚毕业的“钢二代”张权做出了一个让同学意外的选择:放弃大城市机会,回到父亲的工厂。入职首日,车间里老师傅凭感觉焊接的场景,让他深受触动:“生产没有数据记录,研发跟不上市场,这不是现代制造业该有的样子。”面对父亲“老师傅手艺不能丢”的坚守,张权给出了自己的答案:“守业不是守旧,要突破现状。”

这场“父子对话”开启了华亿的“二次创业”。张权带着团队熬夜攻关,研发出钢桥抗风载技术,成功拿下济微高速白马河特大桥项目;推动搭建钢构行业工业互联网云平台,让机器参数、生产进度、质量检测数据实时互通,全自动生产线的定位精度从厘米级跃升至2毫米;探索破圈合作,与浙江大学、山东大学、同济大学等知名钢结构权威高校保持产学研合作关系,协同突破技术瓶颈,推动科研成果向产业化转化。

“父亲守住了质量的根,我要开出创新的花。”张权的话,道出了这场接力的本质:不是对传统的否定,而是让经验与数据共生,让手艺与智能融合。

从孔子故里的地方小厂,到全球市场的“华亿印记”,从焊花飞溅的传统车间,到数据流转的5G工厂,华亿钢机的蜕变印证着一个道理:创新不是选择题,而是生存题。当智能机械臂切割的精准、5G传输的高效、产学研协同的活力,与“中国钢构,坚如磐石”的质量信念相遇,华亿钢机不仅走出了钢结构产业的革新之路,更书写了传统制造业向“智造”跨越的范本。

汇融优配-配资平台实盘平台-实盘配资-安全配资炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。